Tag 1: Am 18.04. um 15.00 Uhr heben wir den Anker vor Panama City in der Hoffnung, dass der abendliche Wind kommen und uns aufs Meer hinaustragen wird. Die Emotionen sind erstaunlich flach – wir fahren dann einfach mal los. Mit sanftem Wind machen wir gute Fahrt, begleitet von der ersten Delfinschar. Der nächtliche Himmel ist übervoll mit Sternen, den längsten Sternschnuppen überhaupt.

Tag 2: Schon am frühen Morgen werden wir Zeugen der Akrobatik eines Rochens, von dessen meterhohen Sprüngen. Wir teilen unseren Weg mit vielen grossen Frachtern. Mit voller Genua und dem Grosssegel, fast ganz ohne Wellen, geniessen wir den Segeltag. Mehrere kalmare wagen nachts den Sprung aufs Deck und vertrocknen elendlich. Ihre Umrisse sind noch tagelang auf dem Teak sichtbar.

Tag 3: Wir werden langsamer und doch ist es noch immer schönes, befriedigendes Segeln. Das Meer ist nicht mehr panamesisch schmutzig, sondern hat seine blaue Farbe wiedererlangt. Die frachter haben mittlerweile alle einen anderen Weg eingeschlagen. Das erste homemade Joghurt gelingt. In der Nacht kommt die erste Flaute und wir lassen uns mit dem Strom treiben. In der Ferne sehen wir Wetterleuchten – zum Glück in der Ferne. Es ist Nacht, eine dunkle Nacht, Leermond. Mein Blick fällt auf den Tiefenmesser und der spielt verrückt. Mitten auf dem offenen Meer zeigt er ständig neue Tiefen im zweistelligen Bereich an. Für mich ist klar, es kann nur ein einigermassen grosser Fisch sein, der unter uns, mit uns schwimmt. Ich halte die Luft an, als er wiederholt rasch aufsteigt. Die Nacht ist sagenhaft ruhig – man hört keinen Laut. Bis von weitem ein Rauschen anrollt, dass sich als Wellen in der Flaute entpuppt. Sehr mystisch, aber auch unheimlich das Ganze.

Tag 4: Der ruhige Morgen lädt zum Wassermachen ein. Wir sind noch mittendrin, als die Sausefahrt plötzlich beginnt. Hart am Wind flitzen wir zwischen unzähligen Squalls hindurch. Was uns auf dem Atlantik noch beängstig hat, begeistert uns nun. Es regnet stundenlang und entlädt damit die ganze Energie. Uns ist es recht, dann bleibt abends nichts mehr für die gefürchteten Gewitter übrig. Die Focaccia wagen wir uns dann irgendwann doch noch in den faradayschen Käfig namens Backofen zu schieben. Bei einem Gewitter müssten nämlich die elektronischen Geräte zum Schutz dort hinein. Es erreicht uns die freudige Nachricht, dass die Hüftoperation meiner mutter gut überstanden ist. Also kein Notstopp auf Glapagos. Die Nacht ist erneut ruhig und nur das Wetterleuchten am Horizont sorgt für Bewegung.

Tag 5: Es ist nahezu windstill. Da bekommt der Ausdruck ‘sich treiben lassen’ eine ganz neue Bedeutung. Im Verlauf des Tages ziehen sich die Wolken zusammen und die ersten Squalls treiben uns direkt auf eine graue Wand zu. Wir haben auf dem Atlantik gelernt, was es mit solchen Wänden auf sich haben kann und entschliessen deshalb, mit Motor zu intervenieren – während zweier Stunden versuchen wir weg vom Wolkenberg zu kommen. Es ist schwierig, die richtige Richtung zu definieren – die Wolken lösen sich auf, formieren sich neu, lassen sich kaum durchschauen – und dann wäre ja noch unsere Wunschreiserichtung. Es gelingt nicht. Kaum liegen die Kinder im Bett, zieht der Wind an und treibt uns hart am Wind vorwärts, immerhin einigermassen in die richtige Richtung. Ein grosser Frachter funkt uns an und versichert, dass er uns berücksichtigen wird. Um halb eins, ist der Spuk vorbei – es ist wieder windstill und wir drehen uns treibend im Kreis, nur der Strom nimmt uns geringfügig mit. Ein vermutlich grosser Fisch begleitet uns. Ich sehe ihn nur schemenhaft, höre ihn aber umso mehr schnaufen. Ich wage es nicht, ihn mit einer Taschenlampe auszuleuchten – nicht auszudenken, wenn er erschrickt.

Tag 6: Wir sind in der ITKZ angekommen – das ist irgendwo zwischen den Windsystemen. Charakteristisch hat es keinen Wind und viele Wolken. Die Strömung treibt hier sämtlichen Abfall der Umgebung zusammen. So ziemlich alles treibt im Wasser. Auch eine Schildkröte – die schönste ever – schwimmt an uns vorbei. Was macht sie hier draussen? Krebse auf Abfall und auf Schwemmholz treiben vorbei, ebenso Vögel. Unter Motor suchen wir uns den Weg durch Squalls. Am Abend suchen wir uns einen netten Platz zum Schlafen. Ausserhalb der Wolken streichen wir die Segel, schalten den Motor aus und lassen uns für eine ruhige Nacht treiben. Wir fühlen uns fast wie beim Campen.

Tag 7: Der Wind ist weg. Wir nehmen ein Bad im nun tiefblauen Meer und motoren weiter. Wir veranstalten eine Schatzsuche im Boot – die Kinder sind begeistert. Der Himmel bleibt unbeschwert. Der Nachtruhe zu liebe schalten wir den Motor aus und setzen mehr aus Verlegenheit die Segel. Daraus wird ganz unerwartet eine wunderbare Segelei – nur der Kurs ist etwas gar steil.

Tag 8: Am Mittag überqueren wir unter traumhaften Bedingungen den Äquator – und nein, es hat keine Linie im Wasser. Die Südhalbkugel empfängt uns mit fantastischen Bedingungen. Ist im Pazifik der Himmel und das Meer wirklich blauer? Selten hatten wir so schöne Segelbedingungen und das mit voller Segelgarderobe. In der Nacht nach einer etwas holprigen Wende, setzen wir endlich den Kurs gen Westen und segeln nun südlich der Galapagosinseln unserem weit entfernten Ziel entgegen.

Tag 9: Zum Glück haben wir den Kurs gewechselt. Wie wir am Morgen sehen können, wären wir ansonsten mitten in einer dicken, grauen Wolkenwand gelandet. So erwischt uns nur der eine oder andere Squall. Ansonsten herrscht Alltag: Putzen, kochen, backen, spielen… und noch immer kein Fischerglück.

Tag 10: Der junge Blaufusstölpel reist den ganzen Tag auf dem Bugkorb mit – er ist süss und missbraucht unser Boot als Toilette.

Seit Tagen haben wir den Wind nun auf die Nase – mal schwach, mal etwas stärker. Lange haben wir die Aufkreuzerei sportlich genommen, doch langsam geht es etwas an die Moral. Wir segeln etliche Meilen, kommen aber faktisch nur wenig vorwärts. Der grösste Delfinschwarm überhaupt besucht uns. Es müssen hunderte sein. Wir fangen einen ersten stattlichen Mahimahi und die Fischer sind glücklich.

Tag 11: Der Gegenwind, mit dem wir seit Tagen aufkreuzen, schwindet und bleibt schliesslich ganz weg. Nach sieben Stunden unter Motor kommt die Erkenntnis: Wir sind nur etwa 10 Meilen weiter, sind also suuuuperlangsam. Wir sind in einem Gegenstrom, einem den wir eigentlich umgehen wollten. Es fällt uns schwer, die richtige Entscheidung zu treffen. Sollen wir uns zurücktreiben lassen und auf Wind hoffen oder sollen wir die Maschine anwerfen und unseren Diesel verschwenden? Und in welche Richtung macht es am meisten Sinn? Zumindest einen halben Tank möchten wir als Reserve behalten. Es ist ein ohnmächtiges Gefühl, das uns hier mitten auf dem weiten Pazifik befällt. Wie kommen wir da bloss wieder heraus? Etwas zusammenreissen müssen wir uns schon, damit die Verzweiflung nicht überhand nimmt.

Tag 12: Flaute im Gegenstrom – eine unschöne Sache. Wir motoren in südwestliche Richtung und hoffen, so zumindest dem Strom zu entkommen. Gemäss Prognosen sitzt das Windloch direkt über uns. Patrick vermutet schon ein Programmierfehler, einer, der direkt gegen uns gerichtet ist. Es scheint tatsächlich fast so, als ziehen wir das Windloch stets mit uns. Abends campen wir vor der Wolkenbank und treiben doch drei Meilen nordwärts, wenigstens geht es nicht wieder zurück in den Osten.

Tag 13: Am Morgen ist immer noch alles ruhig. Wir fahren mit Motorenkraft noch einmal etwas in den Süden – und endlich scheinen wir den Strom geschafft zu haben – welchen auch immer. Nun gilt es nur noch auf den Wind zu warten. Was gibt es da Besseres als ein Bad mit 3’400 Meter Wasser unter dem Bauch. Wir sind nicht die einzigen die schwimmen – mit uns ziehen mehr als zwanzig Mahimahis, auch bekannt als Goldmakrelen, ihre Kreise – ein magisches Erlebnis. Papa, was ist da hinter dir? Schnell wie der Wind ist er aus dem Wasser, als er auf den sehr seltsamen Quallenwurm hinter sich aufmerksam gemacht wird.

Tag 14: Endlich haben wir den Weststrom erreicht. Abgesehen von ein paar unbegreiflichen Pirouetten fahren wir nun mit etwa einem Knoten in die richtige Richtung. Die Gratismeilen nehmen wir gern. Wir stellen erste Berechnungen über die Reisedauer an, falls der Wind denn gar nie mehr kommen sollte. Die Nacht ist so ruhig, dass wir abgesehen vom einen oder anderen Rundblick durchschlafen. Ein anderes Schiff haben wir schon seit Tagen nicht mehr gesehen – nur Vögel begleiten uns.

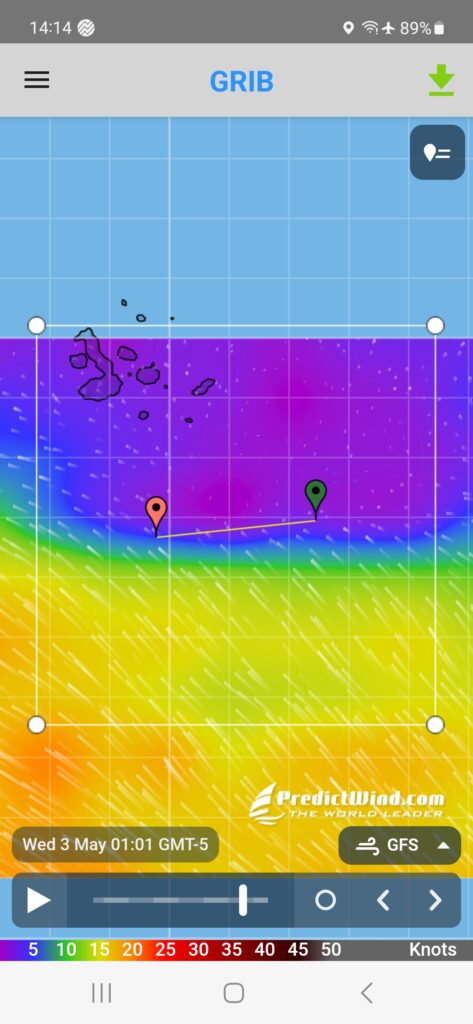

Tag 15: Der Wind könnte reichen, wir hissen den Genaker – und es funktioniert. Zum ersten Mal überhaupt steht das Leichtwindsegel. Es hat kaum Wellen, so dass es auch nicht ‘pumpt’. Wir können unsere Geschwindigkeit auf immerhin 3 Knoten steigern. Leichtwindsegeln ist wie Popcorn machen: Es macht einfach glücklich! Im Laufe des Nachmittags zieht der Wind sogar an – wir sind begeistert. Auch wenn es uns stutzig macht, dass der Passat von vorne kommen soll…

Tag 16: Nach einer Nacht unter guter Fahrt, ist wieder fertig. Es war eben doch nicht der Passat. Abwechselnd werden wir ungeduldig. Wenigstens haben wir unsere Krisen nicht gleichzeitig. Den Wetterprognosen trauen wir schon lange nicht mehr. Zwei Modelle versprechen uns Wind, eines will uns noch vertrösten und behält offensichtlich recht. Es ist zum aus der Haut fahren. Wir fragen uns langsam, ob der Passat nur ein Gerücht ist. Mitten in der Nacht reisst mich Patrick aus dem Schlaf. Das Schiff fährt plötzlich statt vorwärts rückwärts. Daran ist weder der Strom noch der Wind Schuld, nein, wir hängen in einem riesigen Fischernetz fest. Mit dem Bootshaken gelingt es die Leine zu heben und durchzuschneiden – und wir sind wieder frei. Die Leine jedoch bleibt unter dem Schiff hängen, da hilft alles Zerren nichts. Dieses Problem heben wir uns aber für später auf. Die Lichter, die wir gesehen haben, sind also keine Fischerboote ohne AIS, sondern Boien, zwischen denen ultralange Netze gespannt sind. Es bleibt ein Glückspiel, auf welcher Seite wir die kommenden Boien passieren sollen. Wir überfahren ein weiteres Netz, doch da wir nun etwas schneller sind, rutscht es schliesslich unten durch. Seit langem sehen wir wieder einmal ein Segelboot. Unser Funkspruch zur Warnung vor Netzen geht vermutlich ins Leere. In der Zwischenzeit sind rund um uns Gewitter aufgezogen – glücklicherweise halten sie Abstand, deren Wind bringt uns immerhin vorwärts. Alles in allem eine anstrengende Nacht.

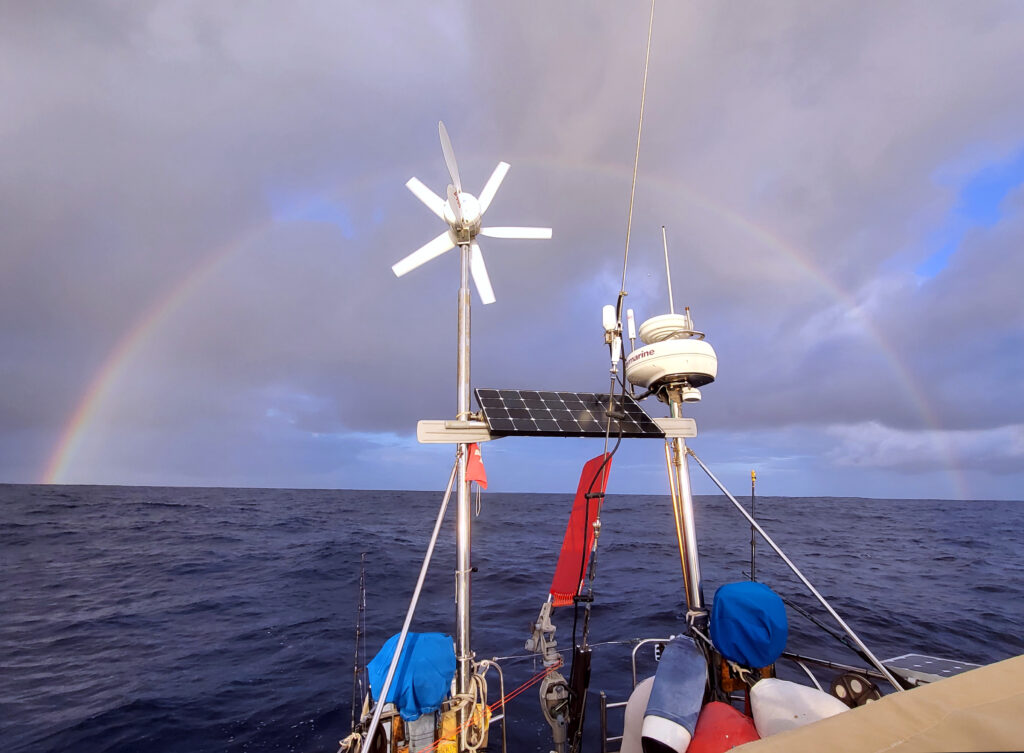

Tag 17: Und endlich ist er da, der Passat. Die Rauschefahrt kann beginnen. Wir nehmen Fahrt auf und fliegen mit einem Durchschnitt von mehr als fünf Knoten dahin. Die Wellen sind teilweise mächtig und ziemlich konfus. Wir werden gehörig durchgeschüttelt – aber wir kommen endlich voran. Neue Fischerleine, neues Glück. Ein Gelbflossentuna beisst an. Die andere Leine hängt noch immer unter dem Schiff, woran wir bei diesem Wellengang und Wind nun auch nichts ändern können. Den Motor können wir somit vorderhand nicht mehr gebrauchen, schliesslich wissen wir nicht, ob die Leine irgendwo im Propeller hängt. Das Abendessen füttert die kleine Tapfere den Fischen, fühlt sich dann aber gleich wieder besser. Der Himmel klart auf und die dicken grauen Wolken verschwinden. Kein Gewitter für diese Nacht – zum Glück!

Tag 18: Die Brausefahrt geht weiter. Mit den Wellen kommen wir soweit zurecht – auch wenn doch einige Freakwaves anrollen. Am Nachmittag beisst ein stattliches Exemplar eines Blauflossentunas – ein wirklich dickes Tier. Wir wollen sein Fleisch trocknen und fädeln die einzelnen Stücke auf eine Schnur. Eine Heidenarbeit und nicht ganz einfach bei dieser Wackelei. Kaum hängt unser Werk, kommt der blöde Regenguss. Hoffentlich bleibt genügend Salz für die Konservierung kleben. In der Nacht kreuzen wir wieder einmal ein Containerschiff.

Tag 19: Wir schaffen einen neuen Rekord von 142 Meilen in 24 Stunden. Das Schiff scheint ihren Frieden mit ihrer Nicht-Schoggi-Seite geschlossen und sich in ihr Schicksal ergeben zu haben. Oder vielleicht ist sie auch ihren Algen- und Muschelbefall aus der Flaute losgeworden.

Tag 20: Wir durchkreuzen gerade eine Art erweiterten Kalmengürtel (unstetes Wetter, Kreuzsee, Gewitter). Bisher war er uns freundlich gesinnt und wir sind froh, hier mit Rekordgeschwindigkeiten hindurch zu rauschen. Zwei Segelboote tauchen in Sichtdistanz auf. Sie fahren im Verbund und bieten uns Anschluss an. Es ist nett in der weiten Leere etwas Gesellschaft zu haben und doch wollen wir unsere Unabhängigkeit wahren. Wir geniessen den wiederkehrenden Funkkontakt. Sie bestätigen eine Strömung von mehr als zwei Knoten – deshalb also der erneuter Tagesrekord von 164 Seemeilen – unglaublich! Es ist ein schöner Segeltag unter blauem Himmel nur getrübt durch den Papa-Kinderknatsch am Abend.

Tag 21: Der Himmel ist bedeckt. Die Wellen sind hoch und ruppig. Ein Anbiss eines lebenshungrigen Mahimahis, der sich kurz vor dem Ende doch noch losreisst. Unsere Nachbarboote segeln in etwa 10 Meilen Entfernung. Es sind die Tage der Rekorde. Heute sind es sagenhafte 174 Seemeilen. Nicht zu glauben, zu was die alte Dame da im Stande ist! Die Nacht ist geprägt von Serien von Freakwaves. Im Halbschlaf bin ich wieder überzeugt, dass dies so niemals gehen kann, dass dies das Schiff nicht schafft. Aber der Morgen kommt, wir sind noch da und die Wellen beruhigen sich etwas. Tagsüber kommen nur selten böse Gedanken. Manchmal blitzt zum Beispiel die unschöne vorstellung auf, wie das Schiff in 4000 Meter tiefe sinkt und dort unten in der Dunkelheit liegen bleibt. Da hilft nur rigorose Verdrängung aller negativer Gedanken. Ich denke, nur so schafft es die Psyche unter derartigen Umständen heil zu bleiben.

Tag 22: Kaum ist der salzige Boden geputzt, kommt schwups die Welle durchs Dachfenster und ergiesst sich dabei leider auch über den nahezu trockenen Fisch. Diesen mussten wir vor dem Regen nach drinnen retten, wo er direkt über meinem Bett zu hängen kam. Zwei Mahimahis beissen an, doch beide werden als zu klein befunden. Seit wir wissen, dass Mahimahis mit ihrem Partnerfisch ihr ganzes Leben verbringen, haben wir sie nicht mehr ganz so gern am Haken. Zum Glück wissen wir mittlerweile was Lagerschwindel ist – ansonsten hätten uns Patricks Symptome wohl richtig Angst eingejagt. Dumm nur, dass es gerade an diesem Abend mitten auf dem Meer beginnen muss. Er kann gar nicht mehr anders als liegen. Für mich bedeutet dies eine lange Nacht. Zum Glück geht es ihm nach einigen Stunden wieder etwas besser, so dass wir die Schmetterlingsbesegelung gemeinsam installieren können. Wie hatten wir das Rumgeschaukel des Downwindsegelns bloss vergessen können?

Tag 24: Am Morgen ist der alte Wind zurück, der Schmetterling verschwindet und wir segeln wieder mit Wind von 120 Grad. Der Genaker fliegt – aber nur kurz. Wir können Bergfest feiern, die Hälfte der Meilen sind geschafft. Uff! Unsere beiden Nachbarboote befinden sich etwa fünfzehn Meilen vor uns, als vor ihnen Wale zu springen beginnen. Sie erzählen später am Funk, wie die bis acht Meter grossen Wale zwanzig Zentimeter vor ihrem Bug durchgepfeilt sind. Wir konnten ihre unbändige Begeisterung nur begrenzt teilen. Zu gross ist unser Respekt vor den riesigen Meerestieren. Und das Wissen um das vor wenigen Wochen ziemlich genau an dieser Stelle von einem Wal versenkte Boot macht es sicher nicht besser. Jedenfalls ist von den Tieren nichts mehr zu sehen, als wir dieselbe Stelle durchkreuzen. Dass sie sich bestimmt nicht in Luft aufgelöst haben, gilt es zu verdrängen.

Tag 25: Der Wind bläst stetig und beschert uns traumhafte Segelbedingungen. Wir kommen pro Tag stets etwa 140 Meilen weit – so schmilzt die Strecke nur so dahin. Noch immer sehen wir unzählige Vögel. Was tun sie hier draussen und vor allem was trinken sie bloss? Die Fischerherzen unter uns schlagen höher: Wir ziehen einen marlin hinaus. Es ist nicht der grösste seiner Art, die bis zu vier Meter gross werden können und doch ist es ein beeindruckender Fisch. Sein mächtiges Schwert ist eindrücklich.

Tag 26: Plötzlich beginnt das Meer neben uns zu kochen und eine Invasion der Delfine steht bevor. Als wären wir ihr Ereignis des Tages, rast die ganze Gruppe mit grossen Sprüngen auf uns zu. Die pure Lebensfreude spricht aus ihren Spielen und steckt uns an. Immer wieder halten wir uns die Meisterleistungen der Segler der früheren Zeiten vor Augen. Was für eine Leistung ohne GPS stets zu wissen, wo man ist und dafür zu sorgen, dass man die winzigen Inseln in dieser endlosen Wasserwüste nicht verpasst. Die Kinder sind seit Tagen im Geisterschiff-Film. Sie zeichnen unzählige Schiffe in den verschiedensten Ausführungen. Plötzlich nehmen wir ein Brummen wahr. Auf der Suche nach der Lärmquelle renne ich unter Deck. Nichts! Es dauert bis wir schliesslich das Fischerboot hinter uns entdecken, mitten auf dem Pazifik und ganz ohne AIS.

Tag 27: Die Nacht ist superrollig – so rollig, dass ich mich nur mit Mühe auf meiner Schlafbank halten kann. Tagsüber schweifen unsere Gedanken langsam der Ankunft entgegen und damit beginnen wir uns wieder mit der Leine unter dem Schiff zu befassen. Noch immer hoffen wir auf einen ruhigen Tag, der es uns erlaubt, einmal unterzutauchen. Mir wird langsam die Zeit lang – und ich bin unzufrieden. Gerade habe ich so gar keine Lust mehr auf die ganze Sache. Was tun wir hier und überhaupt? Nun liegt es jedoch in der Natur der Sache, dass man nicht einfach austeigen kann. Es gilt auszuhalten. Glücklicherweise kommen diese Stimmungen wie sie auch wieder verfliegen.

Tag 28: Am Tag darauf habe ich mich wieder gefangen, dafür ist Patrick missgestimmt. Auch wenn es eigentlich ein prächtiger Downwindsegeltag wäre, ist die Stimmung an Bord einigermassen getrübt. Eine böige, ruppige Nacht, in der der Wind von neun auf vierundzwanzig Knoten springt. Kein Wunder, kurven wir auch mitten durch unzählige Squalls. Die Umstände gönnen uns nur wenig Schlaf und das ausgerechnet in der Nacht vor dem Geburtstag der Lieben.

Tag 29: Zum Glück halten sie Wort und stehen erst bei Tageslicht auf. Es wird ein wunderschöner, harmonischer Geburtstag mitten auf dem weiten Ozean. Wir gönnen uns so viele leckereien, dass wir das eigentliche Geburiessen auf den nächsten tag verschieben müssen. Die letzten 1000 Meilen sind angeknabbert.

Tag 30: In diesen Tagen verlieren wir die Kinder an die Welt des Legos. Wir fühlen uns fast wie alleine unterwegs, denn sie verbringen unzählige Stunden unten im Schiff. Diese Überfahrt beschert uns immer wieder herrlichstes Segelwetter. Der Schnaps für Poseidon hat sich gelohnt – wir werden verwöhnt. Die allgemeine Sinn- und Motivationskrisen sind überwunden. Die beiden Segelboote haben wir in den letzten Tagen noch ab zu als AIS-Signal gesehen oder einen rauschenden Funkspruch mitgehört, erreichen können wir sie jedoch nicht mehr und dann verschwinden sie ganz – und wir sind wieder allein, allein… Wir hatten uns an ihre Anwesenheit gewöhnt und ja, hatten es auch genossen, nicht ganz allein auf weiter Flur zu sein.

Tag 31: Die Squalls ziehen über uns hinweg und bescheren uns deftige Wellen. Einer davon fällt die nach vielen Stunden eben fertig gebaute Legoburg zum Opfer. Der Erbauer überrascht uns mit dem Geständnis, dass er die Vergänglichkeit der Mandalas – in seinem Fall der Legoburg – gern hat. Und die geduldige Bauerei beginnt von Neuem.

Tag 32: Das Lego beherrscht unsere Tage. Nun sind wir mit Feuereifer daran jedes einzelne Teil zu zerlegen und nach Farbe zu sortieren. Als wir bei Patrick einen Ausschlag entdecken, befürchten wir schon einen wüsten bakteriellen Infekt, den man sich von Fischen einfangen kann. Etwas nervös machen einen solch gesundheitliche Dinge so weit weg von Allem schon. Gern spukt auch der Blinddarm in meinem Hinterkopf. Ich bin erleichtert, sobald wir in einer gewissen Erreichbarkeit von irgendwo liegen. Ein weiterer Herd der Nervosität ist, dass bei der Kommunikation mit unseren Lieben offenbar nicht alles rund gelaufen ist. Mehrere unglückliche Verkettungen haben zu einer Nachfrage bei einem der beiden Nachbarboote geführt. Hoffen wir, dass dies nicht eine im grösseren Stil eingeläutete Rettungsaktion auslöst. Es verbleiben noch 500 Meilen – scheinbar ein Klacks.

Tag 33: Doch bereits seit zwei Tagen dauert es in unserer Vorstellung noch vier Tage und es scheint uns, als dass es auch in zwei Tagen wohl noch vier Tage dauern wird. Der Wind hat deutlich abgenommen und wird es noch mehr tun. Eigentlich haben wir uns dies ja gewünscht, so bekommen wir vielleicht doch noch die Chance auf etwas mehr Manövrierbarkeit – sollten wir die elende Leine denn bergen können. Und trotzdem empfinden wir diese letzten Tage gerade als ziemlich zäh.

Tag 34: Die letzte Tomate ist gegessen. Ich bestehe auf die Auswahlfähigkeiten des sympathischen, panamesischen Gemüseverkäufer und verbiete mir Patricks Ansicht genmanipulierter Ware aus dem amerikanischen Markt. Die Nacht ist böig und es giesst immer wieder wie aus Kübeln.

Tag 35: Eine ruhige See ist anders, doch sind die Wellen kleiner als auch schon. Also sichern wir Patrick mit Leinen und er hängt sich hinten an die Badeleiter. Die Geschwindigkeit des Schiffes ist zwar gering und doch hätte er keine Chance uns schwimmend wieder zu erreichen – und noch sind wir mitten auf dem offenen Meer. Es gelingt ihm, einen Blick an den Schiffsbauch zu werfen und die Erleichterung ist riesig, die Leine hat sich im Ruder und nicht im Propeller verhängt. Erst nach und nach ist uns nämlich ins Bewusstsein gekommen, dass der Propeller möglicherweise auch beschädigt sein könnte, schliesslich wurden etwa sechzehn Tonnen von der Leine zurückgerissen. Da wäre eine Auswasserung unausweichlich gewesen – etwas so gar nicht nach dem Lustprinzip. Wir können die Operation Leine einigermassen erfolgreich abschliessen. Zwar gelingt es nicht, sie zu lösen, wir können sie nur etwas kappen, doch zumindest vorwärts werden wir mit Motor zum Ankerplatz fahren können. Somit bleibt uns eine hanebüchene Segelei in die Bucht erspart. Der Freude aufs Ankommen steht nun nichts mehr im Weg.

Tag 36: Der seit Tagen angekündigte Wind lässt auf sich warten. Die letzten 100 Meilen schleppen sich endlos dahin. Niemand von uns kann sich vorstellen, dass vor uns tatsächlich eine Insel im weiten blauen Wasser liegen soll. Am Abend tauchen zwei Signale auf dem AIS auf und bald können wir auch die Lichter der riesigen französischen Kriegsschiffe am Horizont erkennen. Umso erstaunter sind wir, als uns das Warship direkt anfunkt. Sie erkundigen sich, wie viele Personen an Bord sind und dann ob wir Hilfe brauchen. Wir sind doch sehr erstaunt. Steht da etwa doch noch ein Suchauftrag im Raum? Wir meinen fast etwas wie Entäuschung in der Stimme des Funkers zu vernehmen, als wir versichern, dass wir alleine ganz gut zurechtkommen.

Tag 37: Ich sitze frühmorgens gemütlich im Cockpit und geniesse den verblassenden Sonnenaufgang als ganz überraschend eine Insel auftaucht. Sie kommt so unerwartet und gibt ein dermassen ungewohntes Bild im ewigen Blau ab, dass ich zusammenzucke. Aufgeregt rufe ich die Kinder. Sie nehmen die Konturen interessiert zur Kenntnis – und dann ist anderes wieder spannender. Wir kennen sie schon, die Gleichgültigkeit mit der die beiden auf für uns doch aufregende Ereignisse – wie Land nach 37 Tagen – reagieren und sind deshalb auch nicht mehr endtäuscht.

Wir steuern die Insel Hiva Oa der Inselgruppe der Marquesas an. Sie gehört zu Französisch-Polynesien, also zu Frankreich. Wir haben den Landfall in der nördlichen Bucht Hanaiapa geplant. Abgesehen von ein paar Häusern gibt es dort zwar nichts, doch wollen wir uns den Haupthafen in Atuona mit der einigermassen komplizierten Anfahrt und dem schlechten Ruf als Ankergrund mit unserer Leine nicht antun. Es ist eine wunderschöne Bucht, umgeben von hohen Steilhängen und tatsächlich sind wir das einzige Boot in der Bucht. Der Landgeruch nach Blüten und nasser Erde ist überwältigend – fast zu viel für unsere entwöhnten Nasen. Und trotzdem tut es gut wieder Land zu sehen, hören, riechen und bald auch unter den Füssen zu haben. Auch wenn wir die Überfahrt genossen haben, kommen uns die vielen Meilen, die wir zurückgelegt haben schier unglaublich, und ja, auch etwas verrückt vor. 4’068 Meilen sind wir gesegelt, 7’534 Kilometer.

Meine Lieben,

vorweg herzliche Gratulation zu dieser Meisterleistung.

Ihr habt es geschafft, die Überquerung des Pazifiks.

Vielen Dank an Shirin für den ausführlichen Segelbericht der uns erlaubt den Track im Nachhinein mitzuerleben und mitzufühlen. Die Schilderungen sind richtig prickelnd sowie die seismographischen

Aufzeichnungen der Gefühle. Das ist ja ein unglaubliches Erlebnis.

Viele von uns würden allein einen fünf wöchigen Handy- und TV Entzug gar nicht ausstehen, wir würden ausrasten oder ins Wasser springen. Man darf, kann oder muss sich mit sich selber beschäftigen. Wir bewundern unsere Grosskinder, dass sie es so gelassen nehmen und problemlos mitmachen. Das ist wohl die beste Lebensschule. Viele Eltern sind nach einer einstündigen Autofahrt mit den Kindern auf dem Rücksitz schon gestresst. Wenn ich euer Gruppenfoto im Bericht nach der Ueberfahrt anschaue, sieht Ihr richtig frisch und ungestresst aus.

Der Traum vom Segeln und den Weltmeeren, den Ihr vor 10 Jahren auf dem PCT hattet, ist nun in Erfüllung gegangen.

Mormor und Farfar wünschen Euch einen wunderschönen Aufenthalt im Paradies auf Erden.

Meine Lieben,

vorweg herzliche Gratulation zu dieser Meisterleistung.

Ihr habt es geschafft, die Überquerung des Pazifiks.

Vielen Dank an Shirin für den ausführlichen Segelbericht der uns erlaubt den Track im Nachhinein mitzuerleben und mitzufühlen. Die Schilderungen sind richtig prickelnd sowie die seismographischen

Aufzeichnungen der Gefühle. Das ist ja ein unglaubliches Erlebnis.

Viele von uns würden allein einen fünf wöchigen Handy- und TV Entzug gar nicht ausstehen, wir würden ausrasten oder ins Wasser springen. Man darf, kann oder muss sich mit sich selber beschäftigen. Wir bewundern unsere Grosskinder, dass sie es so gelassen nehmen und problemlos mitmachen. Das ist wohl die beste Lebensschule. Viele Eltern sind nach einer einstündigen Autofahrt mit den Kindern auf dem Rücksitz schon gestresst. Wenn ich euer Gruppenfoto im Bericht nach der Ueberfahrt anschaue, sieht Ihr richtig frisch und ungestresst aus.

Der Traum vom Segeln und den Weltmeeren, den Ihr vor 10 Jahren auf dem PCT hattet, ist nun in Erfüllung gegangen.

Mormor und Farfar wünschen Euch einen wunderschönen Aufenthalt im Paradies auf Erden.